「永續環境發展」為本計畫課程,以聯合國永續發展目標(SDGs)為內容主軸,透過案例分享,提高學生學習動機與興趣,進而將所學之永續環境理念實踐於日常生活與農場實作,藉由教室內「課堂參與力」,延伸到教室外「永續環境實踐力」,深化學生課堂所學與身處環境的連結,培養對永續環境之正向態度。

課程結束前於114年6月17日進行期末報告分享同學在課程中的研究與實踐案例,主題涵蓋生活永續行動、產業轉型策略,以及垃圾分類推動,充分展現學生將永續理念落實於生活與專業領域的能力。

一、生活中的永續實踐

學生透過「環境永續、經濟永續、社會永續」三大支柱探討日常生活可行的環保行動,如節能減碳、減少塑膠使用、選擇當地當季食材、搭乘大眾運輸、正確垃圾分類等。案例中提及台北市「垃圾不落地」政策與IKEA循環設計,並分享個人實踐經驗,如自備餐具水壺、使用節能燈泡、實行無肉日等,強調從小事做起的重要性。此外,有學生介紹IKEA推出的ESG.STYLE循環寄售平台,讓消費者可將二手家具寄售或回收再利用,延長產品生命週期並減少資源浪費。

二、產業與ESG的結合

以茶產業為例,探討面對全球ESG(環境、社會、治理)趨勢的挑戰與機會。內容包括低碳製茶技術、廢棄物再利用、有機與永續認證推動,並兼顧社會責任,如保障茶農權益、支持在地經濟、確保供應鏈透明度。透過企業治理與品牌信任建立,展現茶廠轉型朝綠色技術與國際標準接軌的可行路徑。另有同學介紹茶籽堂的永續行動,其以台灣茶籽為核心原料,推動契作農業、無毒栽種,並採用可回收包裝與補充罐制度,降低資源浪費,同時支持在地小農與生物多樣性。

三、公共議題與永續爭議

有同學針對深澳電廠重建爭議進行分析,探討在能源轉型與經濟發展之間的平衡問題。報告中指出,深澳燃煤電廠重建計畫引發空污、碳排放與海洋生態破壞的疑慮,與國家減碳及永續環境政策目標存在衝突。支持方主張確保供電穩定與地方經濟效益,反對方則認為應優先發展再生能源,減少對化石燃料依賴。此案例突顯永續議題的多面性與政策決策的挑戰。

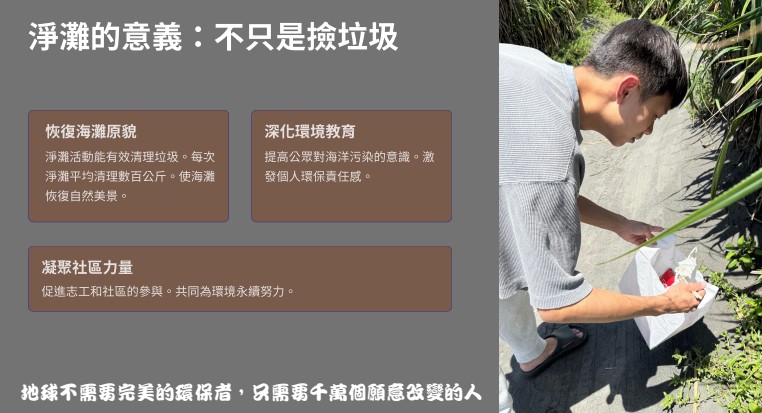

四、環境教育與社區行動 在環境教育面向,有同學以淨灘行動為主題,介紹如何透過社區參與與教育推廣,減少海洋廢棄物、保護生態環境。行動內容包括組織志工進行海岸清理、分類回收撿拾的垃圾,並在過程中向參與者講解海洋廢棄物的來源與影響。淨灘不僅改善環境,也提升公眾的環保意識,促使更多人願意在日常生活中減少一次性塑膠使用。

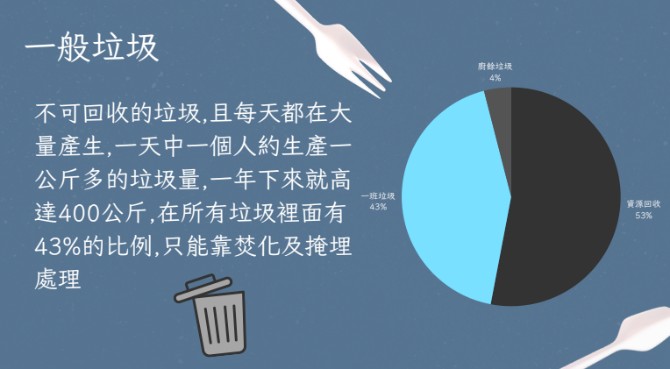

五、垃圾分類與資源循環

詳細介紹垃圾的分類方式,包括一般垃圾、資源回收與廚餘處理,並分析不同類別垃圾的比例與處理方式。強調回收前清潔的重要性,以避免污染其他回收物,並介紹廚餘轉化為飼料、堆肥或生質能的再利用價值。結論呼籲人類應承擔責任,珍惜並保護生態資源,為永續世界共同努力。 本次學生成果展現了永續環境發展不僅是理論,更能在生活、產業、公共議題與社區行動中落實。從日常減碳行動到企業轉型、從能源政策爭議到社區淨灘行動,皆顯示只要每個人多一分努力,地球就能減少一分負擔。透過知識、批判思考與實踐的結合,學生們正用自己的方式參與全球永續行動,為未來創造更美好的環境基礎。